イタチを避けるための環境設計は?【開けた空間を作る】庭園と建物の5つの工夫でイタチ対策

【この記事に書かれてあること】

イタチの侵入に悩まされていませんか?- イタチを寄せ付けない環境づくりが重要

- 開けた空間を作ることでイタチの侵入を防止

- 植栽と構造的対策の組み合わせが効果的

- 光や音を活用したイタチ対策の実践方法

- 定期的な維持管理がイタチ対策の鍵

- 意外な日用品を使った裏技でイタチを撃退

- 長期的視点でのイタチとの共生を考える

実は、イタチを寄せ付けない環境作りの秘訣は「開けた空間」にあるんです。

この記事では、イタチ対策の効果的な5つの方法をご紹介します。

植栽の選び方から建物の構造まで、あなたの家をイタチから守る具体策がわかります。

光や音を使った最新の対策法、さらには意外な日用品を使った驚きの裏技まで。

「もうイタチには困らない!」そんな安心感を手に入れましょう。

イタチとの共生を考えた長期的な視点も含め、あなたの悩みを解決するヒントが見つかるはずです。

【もくじ】

イタチを寄せ付けない環境作りの重要性

イタチが好む侵入経路「5つの要注意ポイント」

イタチの侵入を防ぐには、まず好みの侵入経路を知ることが大切です。イタチは驚くほど小さな隙間から入り込めるんです。

イタチが好む侵入経路には、次の5つの要注意ポイントがあります。

- 屋根の軒下や破損箇所

- 換気口や通気口

- 配管やケーブルの貫通部

- 窓や戸の隙間

- 基礎部分のひび割れや隙間

「えっ、そんな小さな隙間から入れるの?」と思うかもしれません。

でも、イタチは体が柔らかく、頭が通れば体も通れるんです。

特に注意が必要なのは屋根周りです。

イタチは驚くほど器用に登れるので、高い場所も侵入経路になっちゃうんです。

軒下の隙間や破損した屋根瓦は、イタチにとって格好の入り口。

「ここなら安全そう」とイタチは考えるわけです。

また、地面に近い基礎部分も要注意。

ちょっとしたひび割れや隙間も、イタチには十分な通り道。

「ここから入れば、誰にも気づかれないぞ」とイタチは喜んでしまいます。

これらのポイントをしっかりチェックして、小さな隙間も見逃さないようにしましょう。

イタチの好む侵入経路をふさぐことが、効果的な対策の第一歩なんです。

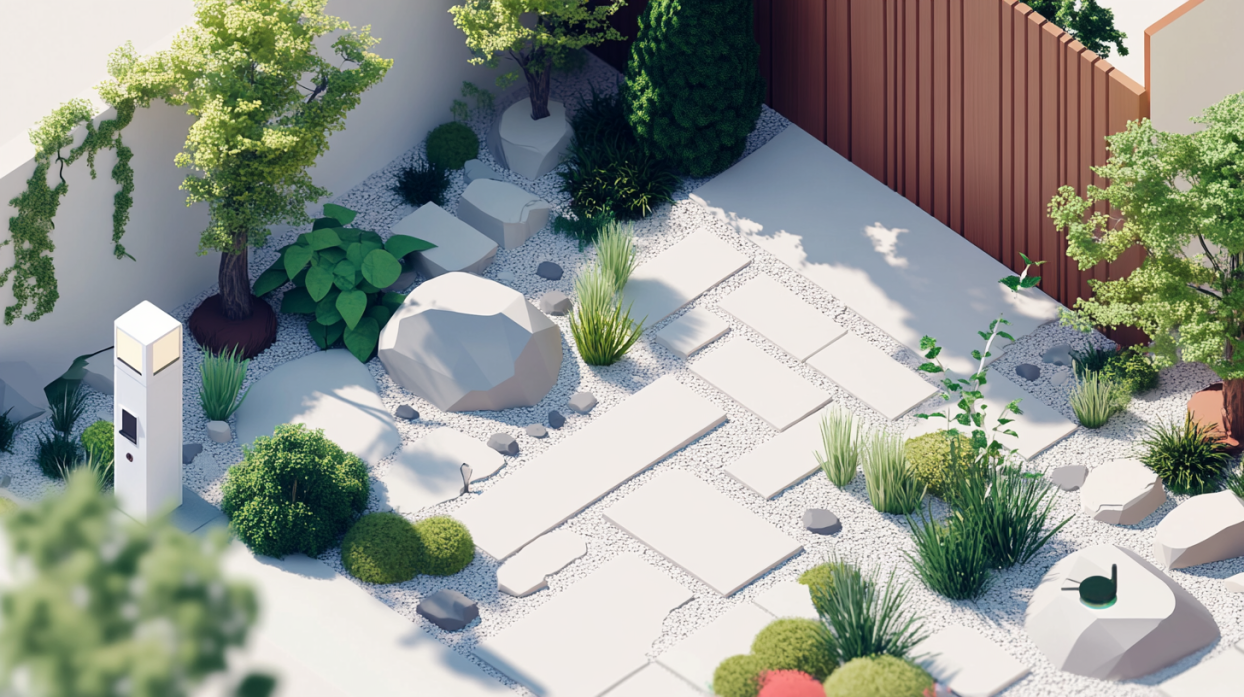

開けた空間が鍵!イタチの隠れ場所を徹底排除

イタチを寄せ付けない環境作りの鍵は、開けた空間を作ることです。イタチは隠れ場所を好むので、これを排除することが効果的なんです。

まず、庭や建物周りの状況を見直してみましょう。

イタチが喜ぶような環境になっていませんか?

次のような場所は、イタチの絶好の隠れ家になってしまいます。

- 生い茂った低木や茂み

- 積み上げられた薪や木材

- 放置された古い家具や道具

- 雑然とした物置やガレージ

- 手入れされていない庭の隅

「だって、庭は緑がいっぱいの方がいいじゃない」と思うかもしれません。

でも、イタチ対策には、ちょっと違う視点が必要なんです。

開けた空間を作るには、まず植栽を見直しましょう。

低木は適度に刈り込み、地面近くに隙間を作ります。

「すっきりした庭になって気持ちいい!」と感じるはずです。

高木の下枝も剪定して、見通しを良くするのがポイント。

物置やガレージも要注意です。

不要な物は処分し、必要なものは整理整頓。

「こんなにスッキリするなんて!」と驚くかもしれません。

壁際や隅に物を寄せるのはNG。

イタチの通り道になっちゃいます。

庭の隅や塀際も忘れずに。

雑草を刈り、落ち葉は早めに片付けましょう。

「庭掃除が楽しくなってきた!」なんて思えるかも。

こうして開けた空間を作ることで、イタチは「ここは危険だ」と感じて寄り付かなくなるんです。

人間にとっても気持ちの良い環境になり、一石二鳥というわけ。

イタチ対策に逆効果!「やってはいけない3つの習慣」

イタチ対策には、意外にも逆効果になってしまう習慣があるんです。知らず知らずのうちに、イタチを引き寄せてしまっているかもしれません。

ここでは、絶対にやってはいけない3つの習慣をご紹介します。

- 食べ物の残りを庭に放置する

- ペットフードを外に置きっぱなしにする

- 無計画に殺鼠剤を使用する

「野鳥のためだから」なんて思っていませんか?

でも、これはイタチにとって「ごちそうさま!」のサインなんです。

果物の皮やパンくずも同じ。

イタチは「ここなら食べ物が手に入る」と学習してしまいます。

2つ目は、ペットフードの放置。

「ちょっとぐらいいいかな」なんて思っていませんか?

これが大間違い。

イタチにとっては「毎日おいしい食事が待っている」と同じなんです。

夜間はもちろん、日中も必ず片付けましょう。

3つ目の殺鼠剤の無計画な使用も要注意。

「イタチも駆除できるかも」なんて考えちゃダメ。

むしろ、イタチの餌となるネズミを増やしてしまう可能性があるんです。

生態系のバランスが崩れ、かえってイタチを引き寄せる結果に。

「えっ、そんなことしてたの?」と気づいた人もいるかもしれません。

大丈夫です。

今日からこれらの習慣を改めれば、イタチを寄せ付けない環境作りの第一歩になります。

代わりに、こんな習慣を身につけましょう。

- 生ごみは密閉容器に入れて保管する

- 庭の果実は早めに収穫する

- コンポストは蓋付きのものを使用する

小さな心がけが、大きな効果を生むというわけです。

イタチを引き寄せる庭の特徴と改善ポイント

イタチを引き寄せてしまう庭には、いくつかの共通点があります。これらの特徴を知り、改善することが効果的なイタチ対策につながるんです。

まず、イタチを引き寄せる庭の特徴を見てみましょう。

- 水場が多い(池や水たまりなど)

- 果樹や野菜が放置されている

- 暗くて狭い隙間がたくさんある

- 雑草が生い茂っている

- 小動物(ネズミやカエルなど)が多い

でも大丈夫。

これらの特徴は、ちょっとした工夫で改善できるんです。

水場の問題は、水はけを良くするのがポイント。

「じょぼじょぼ」と音を立てる小川風の装飾は、イタチを引き寄せやすいので避けましょう。

代わりに、乾燥した岩庭などはイタチ対策に効果的です。

果樹や野菜は収穫したらすぐに片付けるのが鉄則。

「明日でいいや」は禁物。

落ちた果実も放置せず、こまめに拾い集めましょう。

暗くて狭い隙間は、イタチの絶好の隠れ家。

物置や倉庫の周りは特に注意が必要です。

「ガサガサ」と物を動かして、定期的に掃除をしましょう。

雑草対策は、こまめな草刈りが一番。

「ざくざく」と刈り込んで、イタチの隠れ場所をなくします。

同時に、小動物の住処も減らせるので一石二鳥。

小動物が多い庭も要注意。

イタチの大好物なんです。

餌を放置しないことはもちろん、コンポストなどもしっかり管理しましょう。

これらの改善ポイントを意識して、少しずつ庭を変えていくことで、イタチを寄せ付けない環境が作れるんです。

「こんなに庭が変わるなんて!」と驚くかもしれません。

イタチ対策と同時に、美しく管理された庭を手に入れられるというわけ。

効果的なイタチ対策の実践方法

植栽vs構造的対策!イタチ撃退にはどちらが有効?

イタチ撃退には、植栽と構造的対策の組み合わせが最も効果的です。どちらか一方だけでなく、両方をうまく取り入れることで、より強力な防御線を築けるんです。

まず、植栽対策から見ていきましょう。

イタチが嫌う植物を庭に植えることで、自然な防御壁を作ることができます。

例えば、こんな植物がおすすめです。

- ラベンダー:強い香りでイタチを寄せ付けません

- ミント:清涼感のある香りがイタチには不快なんです

- ユーカリ:独特の香りがイタチを遠ざけます

実は、これらの植物は人間には心地よい香りなんです。

一石二鳥というわけですね。

一方、構造的対策も重要です。

イタチは小さな隙間から侵入してくるので、建物の弱点をふさぐことが大切です。

具体的には次のような対策が効果的です。

- 外壁の隙間を補修する

- 換気口に金属製のメッシュを取り付ける

- 屋根裏や床下の開口部を塞ぐ

でも、イタチは体が柔らかくて、頭が通れば体も通れるんです。

だから、5ミリ以下の隙間でも油断は禁物。

では、どちらが効果的なのでしょうか?

結論から言うと、構造的対策の方が確実性は高いです。

でも、植栽対策と組み合わせることで、より効果的な防御が可能になるんです。

例えば、ラベンダーを植えた庭の周りに金属製のフェンスを設置する。

これなら、香りで寄せ付けないうえに、万が一近づいても侵入できない。

二重の防御線ができあがります。

「なるほど、両方やれば完璧だね!」そう思った方、正解です。

イタチ対策は一つの方法だけでなく、複数の手段を組み合わせることが大切なんです。

植栽と構造、両方の良いところを活かして、イタチに「ここは入りにくいぞ」と思わせる。

それが効果的なイタチ対策の秘訣なんです。

光と音の活用「イタチを寄せ付けない環境づくり」

イタチを寄せ付けない環境づくりには、光と音の活用が非常に効果的です。これらの要素を上手に組み合わせることで、イタチにとって居心地の悪い空間を作り出せるんです。

まず、光による対策から見ていきましょう。

イタチは夜行性の傾向があるため、突然の明るい光に弱いんです。

そこで、次のような対策が効果的です。

- 動きを感知して点灯する強力な照明を設置する

- 庭や建物の周囲に常夜灯を配置する

- 青色の発光装置を使用する(イタチは青色光が特に苦手)

最近の照明機器は省電力で、周囲に迷惑をかけない設計になっているんです。

次に、音による対策です。

イタチは敏感な聴覚を持っているので、特定の音を嫌います。

例えば:

- 超音波発生装置を設置する

- 風鈴やチャイムなどの不規則な音を出す装置を配置する

- 人間の声や犬の鳴き声を録音して定期的に再生する

でも大丈夫。

人間には聞こえない超音波や、心地よい風鈴の音なら問題ありませんよ。

ここで重要なのは、光と音を組み合わせて使うことです。

例えば、動体センサー付きの照明と超音波発生装置を連動させる。

イタチが近づくと、パッと明るくなって同時に超音波が鳴る。

これなら、イタチも「うわっ、ここは危険だ!」と感じるはずです。

ただし、注意点もあります。

イタチは賢い動物なので、同じ対策を続けていると慣れてしまう可能性があります。

そこで、定期的に配置や種類を変えることが大切です。

例えば:

- 月曜日は青色光、火曜日は赤色光、水曜日は白色光...と変える

- 超音波の周波数を週ごとに少しずつ変更する

- たまに人間の声や犬の鳴き声を混ぜる

「まるで遊園地のアトラクションみたい!」なんて思うかもしれませんが、これが効果的なイタチ対策なんです。

光と音を上手に活用すれば、イタチにとって「ここは居心地が悪い」と感じさせる環境が作れます。

人間にとっては快適で、イタチには不快な空間。

それこそが、理想的なイタチ対策の形なんです。

定期的な維持管理vs一時的な対策「コスト効率を比較」

イタチ対策で悩むのが、定期的な維持管理と一時的な対策のどちらを選ぶか。結論から言うと、長期的には定期的な維持管理の方がコスト効率が良いんです。

なぜなら、継続的な対策がイタチの再侵入を防ぎ、大きな被害を未然に防ぐからです。

まず、定期的な維持管理のメリットを見てみましょう。

- イタチの侵入経路を早期に発見できる

- 小さな問題が大きくなる前に対処できる

- 環境の変化にも柔軟に対応できる

「あれ?ここに小さな穴が開いてる」なんて気づいたら、すぐに塞げばいいんです。

一方、一時的な対策はどうでしょうか。

- 短期的には費用が抑えられる

- 緊急時の対応には効果がある

- 専門的な知識が必要ない場合が多い

でも、これだけでは長続きしません。

ここで、コスト面を比較してみましょう。

一時的な対策は、最初は安く済むように見えます。

でも、イタチが再び侵入してくると、また同じ費用がかかります。

それに、被害が大きくなれば修理費用も膨らんでしまいます。

一方、定期的な維持管理は毎月少しずつ費用がかかりますが、大きな被害を防げるので長期的には経済的なんです。

例えば:

- 月1回の庭の点検と清掃:5,000円

- 年2回の建物外周のメンテナンス:20,000円

- 3年に1回の大規模点検:50,000円

)に比べれば、はるかに安く済みます。

「えっ、そんなに差があるの?」と驚くかもしれません。

でも、家の修理って本当にお金がかかるんです。

屋根裏や壁の中で繁殖されたら、建材の交換から消毒まで、費用はどんどん膨らんでいきます。

だから、定期的な維持管理こそが賢い選択なんです。

「予防は治療に勝る」ということわざがありますが、まさにその通り。

小さな出費を続けることで、大きな出費を防ぐ。

それが、イタチ対策の賢い方法なんです。

イタチ対策グッズの選び方「効果的な使用法」

イタチ対策グッズを選ぶ際は、自分の環境に合ったものを選び、正しく使用することが大切です。効果的な使用法を知れば、イタチを寄せ付けない環境作りがぐっと楽になりますよ。

まず、イタチ対策グッズは大きく分けて3つのタイプがあります。

- 音波タイプ:超音波でイタチを追い払う

- 光タイプ:強い光や点滅でイタチを驚かせる

- 臭いタイプ:イタチの嫌う香りで寄せ付けない

実は、これらを組み合わせて使うのが一番効果的なんです。

例えば、庭には超音波装置を、家の周りには動体センサー付きのライト、そして侵入されやすい場所には臭いタイプの忌避剤を置く。

こうすることで、イタチに「ここは危険だぞ」と思わせる環境が作れるんです。

では、それぞれのタイプの選び方と使用法を詳しく見ていきましょう。

1. 音波タイプ

選び方:周波数が可変式のものを選びましょう。

イタチは賢いので、同じ音に慣れてしまうことがあるんです。

使用法:庭や家の周りに複数設置し、週ごとに周波数を変えると効果的です。

2. 光タイプ

選び方:動体センサー付きの強力な発光装置がおすすめです。

青色光のものが特に効果があります。

使用法:イタチの侵入経路になりそうな場所に設置しましょう。

夜間だけでなく、薄暗い日中でも作動するように設定するのがコツです。

3. 臭いタイプ

選び方:天然成分を使用したものを選びましょう。

化学物質は人間にも悪影響を与える可能性があります。

使用法:イタチの侵入口や痕跡が見られる場所に定期的に散布します。

雨で流れやすいので、こまめな補充が必要です。

使用する際の注意点もいくつかあります。

- 設置場所を定期的に変える:イタチが慣れないようにするため

- 組み合わせを変える:例えば、今月は音波と光、来月は光と臭いというように

- 効果を確認する:footがイタチの痕跡が減ったか、定期的にチェック

- 近隣への配慮:特に音波タイプは、ペットへの影響に注意が必要です

でも、これらの対策を習慣にしてしまえば、それほど大変ではありません。

むしろ、イタチ被害に悩まされるストレスから解放されるんです。

イタチ対策グッズは、正しく使えば強力な味方になります。

でも、グッズに頼りきりにならないことも大切。

定期的な庭の手入れや、建物の点検など、基本的な対策と組み合わせることで、より効果的なイタチ対策が実現できるんです。

「よし、これで安心して暮らせる!」そんな気持ちになれるはずです。

イタチを寄せ付けない驚きの裏技と長期的対策

古いCDで作る!「イタチ撃退ディスコボール」の効果

なんと、古いCDがイタチ撃退に役立つんです!これぞ驚きの裏技。

「えっ、本当?」と思われるかもしれませんが、実はとても効果的なんですよ。

古いCDを使ったイタチ撃退法は、こんな感じです。

- 古いCDを3〜5枚用意する

- CDに小さな穴を開け、ひもを通す

- 庭の木の枝や軒下にぶら下げる

簡単でしょう?

「でも、どうしてこれがイタチ撃退になるの?」って思いますよね。

実は、CDの反射面が太陽光を反射して、キラキラと不規則に光るんです。

この予測できない光の動きが、イタチにとってはとても不快なんです。

「まるでディスコボールみたい!」なんて思うかもしれませんが、イタチにとっては恐ろしい光の乱舞なんです。

風が吹くたびに、CDがゆらゆら揺れて、きらきら光る。

その度に「ヒッ」とイタチは驚いてしまうわけです。

イタチからすれば「なんだか怖い場所だな」と感じて、近づきたくなくなるんです。

この方法の良いところは、お金をかけずに簡単にできることです。

家にある古いCDを活用できるので、エコにもなりますね。

「まさか、あんな古いCDが役に立つなんて!」なんて、うれしい発見になるかもしれません。

ただし、注意点もあります。

CDの反射光が近所の迷惑にならないよう、設置場所には気をつけましょう。

また、強風で飛ばされないよう、しっかり固定することも大切です。

「よーし、早速やってみよう!」そんな気持ちになりましたか?

古いCDで作るイタチ撃退ディスコボール、ぜひ試してみてくださいね。

イタチ対策が楽しくなっちゃうかも!

アンモニア水の活用法「イタチを寄せ付けない匂い作戦」

イタチを寄せ付けない強力な武器、それがアンモニア水なんです。「えっ、アンモニア水って何?」って思う人もいるかもしれませんね。

実は、これがイタチ撃退の秘密兵器なんです。

アンモニア水は、強烈な刺激臭を持つ液体。

この匂いがイタチにとっては「うわっ、くさい!」と感じる不快な臭いなんです。

でも、使い方を間違えると危険なので、注意が必要です。

では、アンモニア水を使ったイタチ対策、やってみましょう!

- 薄めたアンモニア水を用意する(水で10倍に薄める)

- 古いぼろ布やタオルにしみこませる

- イタチの侵入経路や好む場所に置く

- 2〜3日おきに交換する

でも、これがすごく効果的なんです。

イタチはこの強烈な匂いを嗅ぐと「ここは危険だ!」と感じて、近づかなくなるんです。

ただし、使用時の注意点もしっかり守りましょう。

- 直接手で触らない(ゴム手袋を使用)

- 換気の良い場所で作業する

- 子どもやペットの手の届かない場所に置く

- 食品や飲料と離して保管する

大丈夫、薄めて使えば人間にはそれほど気にならない程度です。

それに、屋外で使うので、すぐに空気で薄まります。

この方法の良いところは、効果が長続きすること。

定期的に交換すれば、ずっとイタチを寄せ付けない環境を作れるんです。

「よーし、これでイタチともおさらば!」なんて気分になれるかも。

アンモニア水を使った匂い作戦、ぜひ試してみてください。

でも、くれぐれも安全に気をつけてくださいね。

イタチ対策、匂いで勝負!

というわけです。

コーヒー粕の意外な使い方「イタチ対策の新提案」

コーヒーを飲んだ後の粕、捨てていませんか?実は、これがイタチ対策の強い味方になるんです。

「えっ、コーヒー粕がイタチ撃退に?」と驚くかもしれません。

でも、これが意外と効果的なんですよ。

コーヒー粕には強い香りがあります。

この香りが、イタチの敏感な鼻をくすぐって「ここは居心地が悪いな」と感じさせるんです。

しかも、人間にとっては心地よい香りなので、一石二鳥というわけ。

では、コーヒー粕を使ったイタチ対策、やってみましょう!

- 使用済みのコーヒー粕を乾燥させる

- 小さな布袋や網袋に入れる

- イタチの通り道や好む場所に置く

- 1週間ごとに新しいものと交換する

しかも、コーヒーを飲む習慣がある家庭なら、毎日の生活の中で自然と準備できちゃいます。

コーヒー粕の活用法は他にもあります。

- 庭にまいて土に混ぜ込む(肥料にもなる!

) - プランターの上に薄く敷く

- 家の周りに線を引くように撒く

確かに、雨で流れてしまうので、屋外で使う場合は天気に注意が必要です。

でも、屋内や軒下なら問題なし!

この方法の良いところは、環境にやさしいことです。

化学薬品を使わないので、子どもやペットがいる家庭でも安心して使えます。

「よーし、今日からコーヒーをたくさん飲もう!」なんて、新しい楽しみが増えるかも。

ただし、注意点もあります。

カビが生えやすいので、必ず乾燥させてから使いましょう。

また、アレルギーのある方は使用を控えてくださいね。

コーヒー粕を使ったイタチ対策、意外と効果的です。

「まさか、コーヒーがイタチ撃退に使えるなんて!」そんな驚きの発見、ぜひ試してみてください。

イタチ対策が、ちょっと楽しくなっちゃうかもしれません。

ニンニオイルスプレーの作り方「簡単イタチよけ」

ニンニクの強烈な香り、イタチも苦手なんです。「えっ、ニンニク?」と思うかもしれませんが、これがとっても効果的なイタチよけになるんですよ。

しかも、自分で簡単に作れちゃうんです。

ニンニオイルスプレーは、イタチの鋭い嗅覚を刺激して「ここは居心地が悪いぞ」と感じさせます。

人間には強い香りですが、イタチにはもっと強烈に感じるんです。

では、ニンニオイルスプレーの作り方、見ていきましょう!

- ニンニク2〜3片をすりおろす

- 水1カップと混ぜる

- 一晩置いて染み込ませる

- こして、スプレーボトルに入れる

材料も身近なものばかりで、特別なものは必要ありません。

使い方も簡単です。

イタチの侵入経路や好む場所に、さっとスプレーするだけ。

「シュッシュッ」とかけるだけで、イタチよけの結界ができあがります。

ただし、使用時の注意点もしっかり守りましょう。

- 直接植物にかけない(枯れる可能性があります)

- 家具や壁にかける時は、目立たない場所で試してから

- 2〜3日おきに新しいものと交換する

- 使用前によく振ること

大丈夫、屋外で使えば問題ありません。

それに、時間が経てば匂いは薄れていきます。

この方法の良いところは、安全で自然な材料を使っていること。

化学薬品が苦手な方でも、安心して使えるんです。

「よーし、今度の休みにチャレンジしてみよう!」そんな気持ちになりませんか?

ニンニオイルスプレー、意外と効果的なイタチよけなんです。

「まさか、台所にある材料でイタチ対策ができるなんて!」そんな驚きの発見、ぜひ試してみてください。

イタチ対策が、ちょっと楽しくなっちゃうかもしれません。

長期的視点で考える「イタチと共生できる庭づくり」

イタチ対策、すぐに効く方法も大切ですが、長い目で見た対策も重要です。実は、イタチと上手に共生できる庭づくりが可能なんです。

「えっ、イタチと共生?」と驚くかもしれませんが、これが自然な形でイタチを寄せ付けない方法なんです。

イタチと共生できる庭づくりのポイントは、イタチにとって「ここは居心地が悪い」と感じさせつつ、生態系のバランスを保つこと。

難しそうに聞こえるかもしれませんが、実はちょっとした工夫で実現できるんです。

では、イタチと共生できる庭づくりのポイントを見ていきましょう。

- 開けた空間を作る(イタチの隠れ場所をなくす)

- イタチの嫌う植物を植える(ラベンダーやミントなど)

- 餌となる小動物を寄せ付けない環境作り

- 自然な捕食者を呼び込む(フクロウなど)

- 定期的な庭の手入れと点検

でも、これらを少しずつ実践していくと、自然とイタチが寄り付かない庭になっていくんです。

特に大切なのが、生態系のバランスを考えること。

例えば、フクロウの巣箱を設置すると、イタチの天敵を呼び込めます。

「ホーホー」というフクロウの鳴き声を聞くだけで、イタチは「ここは危険だ!」と感じるんです。

また、庭の構造も重要です。

- 低木は枝払いをして、下が見通せるようにする

- 落ち葉や果実はこまめに片付ける

- コンポストは蓋付きのものを使用する

- 庭の照明は動きを感知するタイプを選ぶ

確かに、最初は少し大変かもしれません。

でも、習慣になれば、それほど苦にならなくなりますよ。

この方法の良いところは、長期的に効果が続くこと。

一時的な対策ではなく、イタチが自然と寄り付かない環境を作り出せるんです。

「よーし、少しずつ始めてみよう!」そんな気持ちになれば、もう成功は近いです。

イタチと共生できる庭づくり、イタチと上手に付き合う方法を学んでいけば、やがては「ほら、今日もイタチが来てないね」なんて日々が続くかもしれません。

長期的な視点でイタチ対策を考えることは、実は自然との調和を図ることにもつながるんです。

イタチだけでなく、他の野生動物との共生も考えられるようになります。

「あれ?最近、庭がもっと生き生きしてきたみたい」なんて感じられるかもしれません。

もちろん、すぐに効果が出るわけではありません。

でも、少しずつ変化を加えていけば、必ず結果はついてきます。

「ちょっとずつでいいんだ」と気楽に考えて、長い目で見守っていきましょう。

イタチと共生できる庭づくり、難しそうに聞こえるかもしれません。

でも、実は自然と調和した、より豊かな暮らしへの第一歩なんです。

「よし、明日から少しずつ始めてみよう」そんな気持ちになれば、もうあなたは成功への道を歩み始めているんです。